ご安全に!瑠璃坊主です!

「機械系の俺がIT業界に転生してみた件」、今回も読んでいただきありがとうございます。

前回は、クラウドの大きなメリットの一つ、「可用性」についてお話しました。災害や障害にも強い、止まらないシステムを安価に構築できることがお分かりいただけたかと思います。

前回の記事はこちら↓

【止まるんじゃねぇぞ】クラウドが誇る「可用性」って何?IT初心者必見の障害対策の話

まとめ記事はこちら↓

【まとめ記事】クラウド導入のメリット4選!なぜIT業界で主流なのかを徹底解説

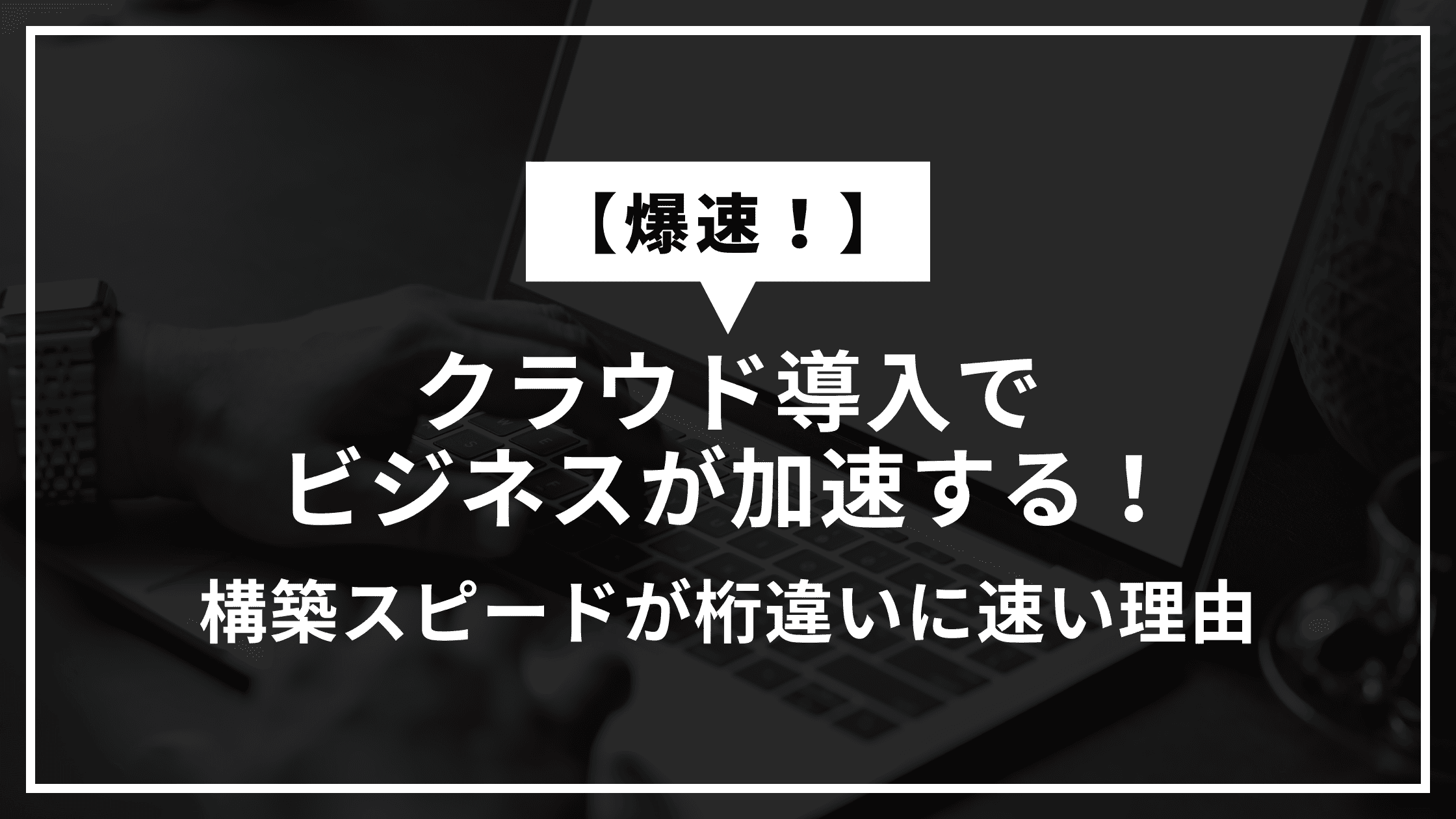

今回は、その可用性にも劣らない、クラウドのもう一つの大きなメリットである「構築スピードの速さ」について、お話していきます。僕もUdemyの講義や実際に使用して学び、理解を深めましたが、実際に体験してそのスピードには本当にびっくらこきました。

なぜクラウドが「爆速」なのかを徹底的に解説していきます。

☁️ クラウドが「爆速」でシステムを構築できる理由

クラウドの最大のメリットの一つは、何と言ってもその「スピード」です。

新しいシステムやサービスを立ち上げたい時、クラウドでは、ウェブブラウザの管理画面から数クリックするだけで、サーバーを数分で起動できます。

「え?もうできたの??」と私は思いました。 しかし、これはクラウド事業者が、すでに用意された膨大なITリソースの中から、必要な分だけを「貸し出す」形でサービスを提供しているからなんです。

この仕組みは、例えるなら、自分で家を建てるのではなく、いつでも入居できるマンションを借りるようなものです。 マンションは、すでに建築されており、水道や電気、ガスといったインフラも整っています。

あなたは、契約を結び、鍵を受け取るだけで、すぐに生活を始めることができますよね。 クラウドもこれと同じで、すでに用意されたサーバーやネットワーク機器を、必要な時に必要なだけ借りることができるのです。

オンプレミスの構築は、まるで長距離マラソン

私が働いていたプラントはオンプレミス{企業がサーバーやソフトウェアなどのITインフラを自社の管理する物理的な場所(データセンターやオフィス内など)に設置し、自ら運用・管理する形態}でサーバーの保守をしていました。設置から更新まで長い年月をかけて行い、使っているものはどんどん古くなる。。。その経験からすると、このクラウドのスピードはまさに革命的でした。

オンプレミスでシステムを構築しようとすると、次のようなステップが必要になります。

- 要件定義と設計:どんなシステムが必要か、どんな機器を使うかなどを決める。

- ベンダー{製品やサービスを販売・提供する事業者}選定と見積もり:機器やソフトウェアをどこの会社から買うか選定し、費用を算出する。

- 契約と発注:契約を結び、機器を発注する。この時点で、数週間から数ヶ月かかることも珍しくない。

- 機器の納品:メーカーから機器が届くのを待つ。

- 搬入と設置:配送された機器をデータセンターに運び込み、設置する。

- 配線と初期設定:サーバー同士やネットワーク機器をケーブルでつなぎ、OSなどの基本設定を行う。

- アプリケーションのインストールと設定:ようやくシステムを動かすためのアプリケーションをインストールし、設定を行う。

これらの工程を経て、システムが稼働するまでには、数ヶ月もの時間があっという間に過ぎてしまうことも珍しくありません。

新しいアイデアを思いついても、実際にシステムとして形になるまで時間がかかりすぎてしまう。現代のビジネスでは、この時間のロスが致命的になることもあります。競合他社に先を越されてしまったり、市場のニーズが変わってしまったりするからです。

(特に今のAIは進化が凄まじいですからね…1年遅れるだけでとんでもなくおいて行かれてしまいます)

物理的な作業から解放される喜び

オンプレミスのサーバーを運用していると、機器の故障はつきものです。特に、データを保存するハードディスクは、消耗品だと考えていた方がいいでしょう。

僕も過去に、サーバーではないのですが、急に夜中に設備が壊れ、夜通し復旧作業に追われたことがありました。実物としてあるものですから、いつかは壊れます。そしてオンプレミスのサーバーの場合は自社で夜中でも何とかしなければならないです。

もし、仮にサーバーが故障したらどうなるのでしょうか?

- 障害の確認と原因特定:何が原因でサーバーが止まったのかを特定する。

- データセンターへの出向:物理的な故障の場合、データセンターまで足を運ぶ。

- 部品の発注と手配:メーカーに故障した部品を発注し、届くのを待つ。(これがめっちゃ時間かかります)

- 部品の交換作業:部品が届いたら、再びデータセンターへ行って交換作業を行う。

- 動作確認と復旧:交換後、システムが正常に動くか確認する。

この間、システムは正常な状態ではないので、気が休まることはありません。本当に大変な業務だと思います。僕は過去に、物理的な機器のメンテナンスに多くの時間と労力を費やしていました。

でも、クラウドなら、ハードウェアの故障への対応は、すべてクラウド事業者が行ってくれます。僕たち利用者は、物理的な作業から完全に解放されるのです。

このメリットは、エンジニアとして働く上で、本当にありがたいことだと感じます。僕たちは、ハードウェアの心配をすることなく、もっと価値のある仕事、つまり「サービスの改善」や「新しい機能の開発」に集中できるようになるのです。

まとめ

今回は、クラウドの構築スピードの速さについて解説しました。

- クラウドは、すでに用意されたリソースを借りるだけなので、数分でサーバーを起動できる。

- オンプレミスのような物理的な機器の調達や設置が不要になる。

- ハードウェアの故障対応はクラウド事業者が行うため、運用が非常に楽になる。

この「スピード」は、アイデアをすぐに形にできる、現代のビジネスにおいて非常に重要な武器になります。僕たちITエンジニアが、新しい技術やサービスを次々と生み出せるのは、このクラウドのスピードのおかげだと言っても過言ではありません。

次回の記事では、これまでの「経済性」「柔軟性」「可用性」「スピード」という4つのメリットを総まとめして、このセクションを締めくくりたいと思います! 最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

コメント