こんにちは、瑠璃坊主です!

「機械系の俺がIT業界に転生してみた件」、今回も読んでいただきありがとうございます。

前回の記事では、クラウドの基本的なサービスである「ストレージサービス」について解説しました。Amazon S3が誇る驚異的な耐久性や、実質無制限の容量に驚いた人も多いんじゃないでしょうか。

前回の記事はこちら↓

【クラウドサービスを学ぼう!】IT初心者が知っておくべき「ストレージ」の基本

今回は、いよいよクラウドの主役とも言える「仮想サーバー」について、話していきます。

僕もUdemyの講義や基本情報技術者試験の勉強で学びましたが、IT業界に転身した僕が、現在も頻繁に使用しているサービスの一つです。(実はこのブログも仮想サーバーをつかって運用しています)

「サーバー」と聞くと、なんだか難しそうに感じるかもしれませんが、この記事を読み終える頃には、その仕組みや、なぜ多くの企業が仮想サーバーを利用しているのか、きっと理解できるはずです。

そもそもサーバーって何?

これまで、何度か「サーバー」という言葉を使ってきましたが、自分自身よく分からずサーバーという言葉を使ってきました。

以前は、「PS5を購入するためにAmazonにアクセスしたけど、サーバーダウンしてる!!」みたいに何となくデータを送ってくれる媒体なんだろうなぐらいの気持ちで理解していました。

そんな私が初心者目線でざっくり言うと、サーバーとは、僕たちが普段使っているパソコンやスマートフォンからの「要求」に対して、インターネット経由で「サービス」を提供するコンピューターのことです。

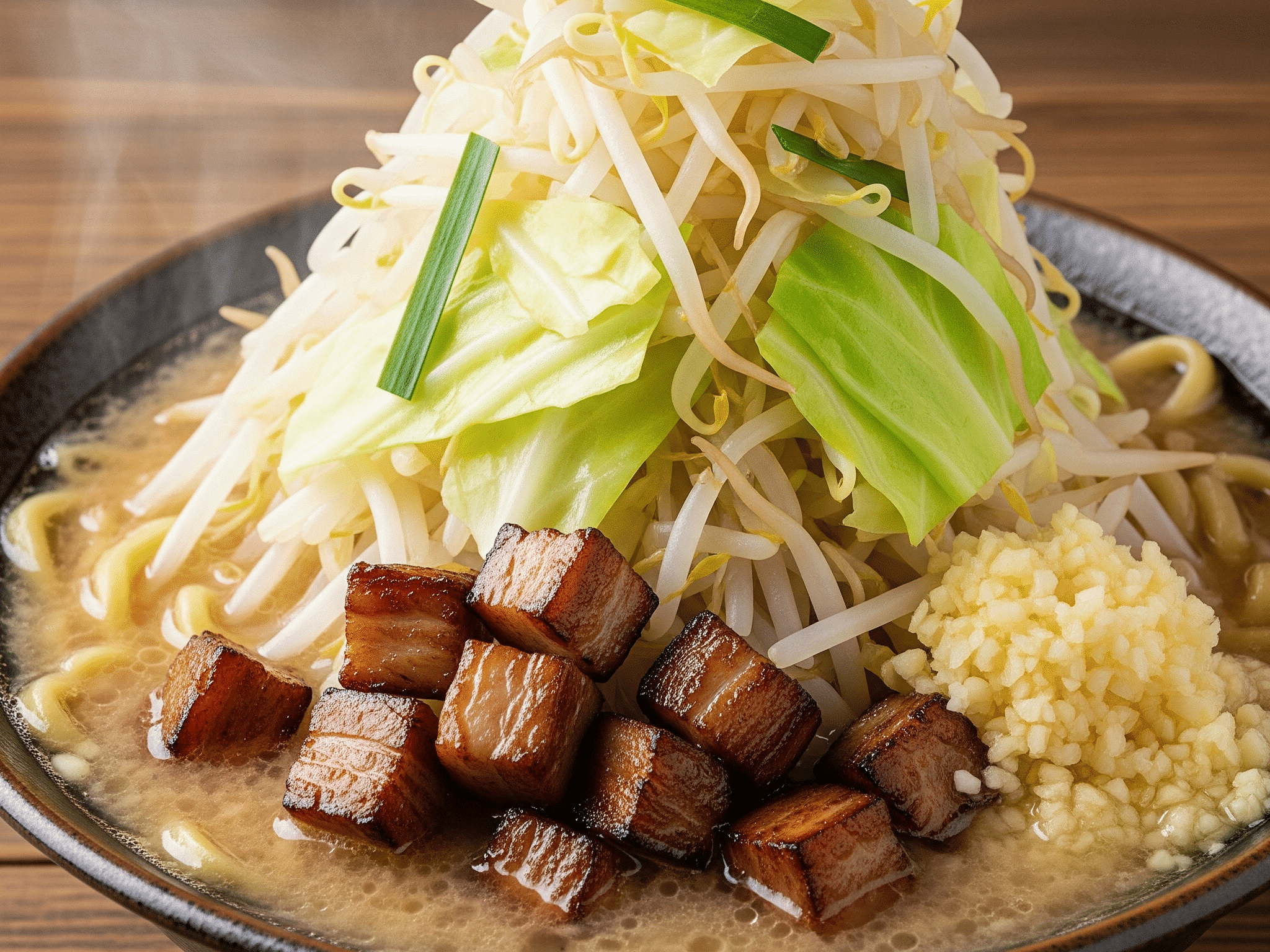

これは、例えるならラーメン屋の店員さんです。 僕が「普通盛りニンニク普通ヤサイアブラマシをください」と注文すると、店員さんが「ハイヨォ!」と受け取って、調理を開始しますよね?

この例で言うと、

- 「普通盛りニンニク普通ヤサイアブラマシをください」と要求する僕が、パソコンやスマートフォンなどの「クライアント」

- 「ハイヨォ!」」と対応してくれる店員さんが、「サーバー」

- 「ラーメン」という商品が、僕たちが見たいウェブサイトのページや、送りたいメール、保存したいファイルなど、「サービス」にあたります。

クライアントの要求の通りにデータを付け加えたり減らしたり色々してサーバーはサービスを返しているわけですね。

サーバーは、そのサービスの内容によって、さまざまな役割を持っています。

- ウェブサーバー:僕たちが見たいウェブサイトのデータを保管していて、リクエストに応じてウェブページを表示してくれます。

- メールサーバー:メールの送受信や保管を行ってくれます。

- データベースサーバー:顧客情報や商品の在庫情報など、たくさんのデータを整理して保管してくれます。

このように、サーバーは、僕たちがインターネットを快適に利用するために、裏方で頑張ってくれている、頼もしい存在なんです。

ラーメンが食べたくなってきました…

1. 仮想サーバーって何?

そんなサーバーですが、IT業界のことを何にも知らなかった僕が、もし「サーバーを立ててみて」と言われたら、まず物理的な機械を思い浮かべたと思います。

しかし、クラウドにおける仮想サーバーは、物理的な機械ではないです。

ざっくり言うと、仮想サーバーとは、1台の物理的なコンピューター上に、複数の独立したコンピューターをソフトウェア的に動かす技術のことです。

これは、例えるなら、大きな一軒家の中に、独立した部屋がいくつもあるマンションのようなものです。それぞれの部屋(仮想サーバー)には、個別の玄関や鍵があり、他の部屋の住人(他のユーザー)と干渉することなく、自由に生活(利用)できます。

AWS(Amazon Web Services)では、この仮想サーバーをAmazon EC2(Amazon Elastic Compute Cloud)というサービス名で提供しています。Google Cloud PlatformではCompute Engine、Microsoft AzureではVirtual Machinesというサービス名で提供されていますよ。 ここでは、最も代表的なサービスであるAmazon EC2を例に、そのすごいところを見ていきましょう!

2. 仮想サーバーでできること

前回、クラウドのサービスには、IaaS、PaaS、SaaSの3つの種類がある、という話を少しだけしました。 Amazon EC2は、インフラ(Infrastructure)をサービス(as a Service)として提供するIaaSに分類されるサービスです。

前回の記事はこちら↓

【クラウドを使いこなせ!】SaaS/PaaS/IaaSの違いって何?例えで分かりやすく解説!

これは、僕たちが物理的なサーバーを借りるのと同じように、クラウド上でサーバーを借りて、その上に好きなソフトウェアやアプリケーションをインストールして利用できる、ということです。

そのため、基本的には物理的なサーバーでできることは、ほとんど何でも実行できます。

例えば、

- ウェブサイトの公開(ウェブサーバーとして利用)

- データの保存(データベースサーバーとして利用)

- 複雑な計算処理(バッチ処理や機械学習)

- 社内システムの実行

- ゲームサーバーの構築

など、ビジネスで必要なあらゆる用途に利用できます。

僕のブログも、実は仮想サーバーの上で動いているんです。もし仮想サーバーがなければ、僕が自分でサーバーを立てて、その上にブログシステムを構築する必要があります。でも、仮想サーバーを借りることで、ブログの内容を考えることに集中できるようになったんです。

3. 仮想サーバーの料金体系

Amazon EC2も、ストレージサービスと同様に「使った分だけ支払う従量課金制」が基本です。

料金は、仮想サーバーの性能(CPUやメモリの量)や、サービスを利用する地域(リージョン)によって異なります。

例えば、僕たちが普段の学習や検証でよく使う「t3.micro」という種類の仮想サーバーを見てみましょう。これは、仮想CPUが2つ、メモリが1GBというスペックを持った仮想サーバーです。 この仮想サーバーを東京リージョン{東京にあるサーバーのこと}で利用した場合、料金は1時間あたり約2円(1ドル150円換算)という安さなんだ。

さらに、驚くべきことに、料金は秒単位で計算されるので、無駄なコストを徹底的に削減できるんです。もし、検証のために5分間だけサーバーを起動した場合、支払う料金もたった5分間分だけですみます。

この低価格は、1台の物理サーバーを複数のユーザーで共有する「規模の経済」{企業の生産規模が大きくなるほど、製品やサービス単位あたりのコストが低下し、競争力や利益が向上する効果のこと}の恩恵ですね。 多くのユーザーが利用することで、一人当たりのコストを大幅に下げることができるんです。

4. 仮想サーバーを使う4つのメリット

クラウドの仮想サーバーを使うことには、オンプレミスでは得られない大きなメリットがあるんです。これらは、僕たちがIT業界でサービスを創造する上で、強力な武器になってくれます。

① 驚異的な構築スピード

実際に物理的なサーバーを立てようとしたら、まず見積書をとって、上司の承認を得て、メーカーに発注して……と、数ヶ月かかることも珍しくありませんでした。

しかし、クラウドなら、ウェブブラウザの管理画面から、数クリックするだけで、数分後にはサーバーが使える状態になります。 これは、すでに物理的なサーバーがクラウド事業者によって用意されているからできることです。僕たちは、その中から必要なスペックを選んで、すぐに起動するだけです。

このスピードは、新しいサービスを思いついた時に、すぐに形にできるという大きなアドバンテージになります。

詳しくは過去の記事をどうぞ↓

【爆速!】クラウド導入でビジネスが加速する!構築スピードが桁違いに速い理由

② リソースの増減が自由自在

オンプレミスの場合、サーバーの性能を上げようとしたら、新しい機器を購入する必要がありました。 しかし、クラウドの仮想サーバーは、ウェブブラウザの管理画面から、CPUやメモリの量を「垂直方向」に上げ下げすることができます。

また、「水平方向」にサーバーの台数を増減させることも可能です。 例えば、Webサイトへのアクセスが増えたら、自動でサーバーを増やし、アクセスが減ったら自動で減らす、といった柔軟な対応が可能になります。この機能はオートスケーリングと呼ばれていて、自動化もできるです。

これは、僕が以前勤めていたプラントで例えると、生産ラインの数を一時的に増やすようなものです。物理的なラインを増やすのは大変でしたが、クラウドならそれが数クリックでできてしまう。本当にすごいことだと思います。

詳しくは過去の記事をどうぞ↓

【必見】クラウドは超柔軟!ビジネスのスピードを加速させる3つの理由

③ コスト削減

すでに料金体系のところでも触れましたが、クラウドの仮想サーバーはコスト削減に大きく貢献します。 必要な時だけサーバーを起動し、使わない時は停止できるため、無駄なコストを抑えられます。 夜間や休日など、利用者が少ない時間帯はサーバーを停止しておくことで、料金を節約できます。

詳しくは過去記事をどうぞ↓

【節約の鬼】クラウドがなぜ経済的なの?3つの理由を解説!

④ 機会損失の防止

ビジネスの成長や急な需要の増加に対応して、素早くサーバーを増強できるため、サイトが重くなるなどのトラブルを防ぐことができます。 もし、Webサイトがアクセス集中で表示できなくなってしまったら、せっかく訪れてくれたお客様を逃してしまうことになりますよね。 仮想サーバーなら、そういった事態を未然に防ぎ、ビジネスチャンスを逃さないようにできるんです。

詳しくは過去記事をどうぞ↓

【止まるんじゃねぇぞ】クラウドが誇る「可用性」って何?IT初心者必見の障害対策の話

まとめ

今回は、IT業界の基礎サービスである「仮想サーバー」について解説しました。

- 仮想サーバーは、物理サーバー上にソフトウェア的に作成されたコンピューターのこと。

- 驚異的な構築スピードや自由自在なリソースの増減が可能。

- 料金は使った分だけ支払うので、非常に経済的。

これらのメリットは、僕たちがIT業界で新しいサービスを開発・運用する上で、強力な武器になってくれるはずです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

次の記事はこちら↓

【未経験者向け】仮想サーバーの運用が劇的に変わる!ロードバランサー、オートスケーリング、スナップショットの超基礎知識

コメント